У этого термина существуют и другие значения, см. (значения).

Условное графическое обозначение нереверсивного нерегулируемого насоса

Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов[1].

Движение жидкости обусловлено разницей давлений между выходом насоса и присоединенной трубопроводной системой. Изобретение насосов уходит своими корнями в далекую историю. Первый известный поршневой насос, который был создан для тушения пожаров, был разработан древнегреческим механиком Ктесибием и упоминается еще в I веке до нашей эры. Если рассматривать это с позиции «какие бывают насосы», данная история демонстрирует разнообразие типов и применений насосных устройств.

История[править | править код]

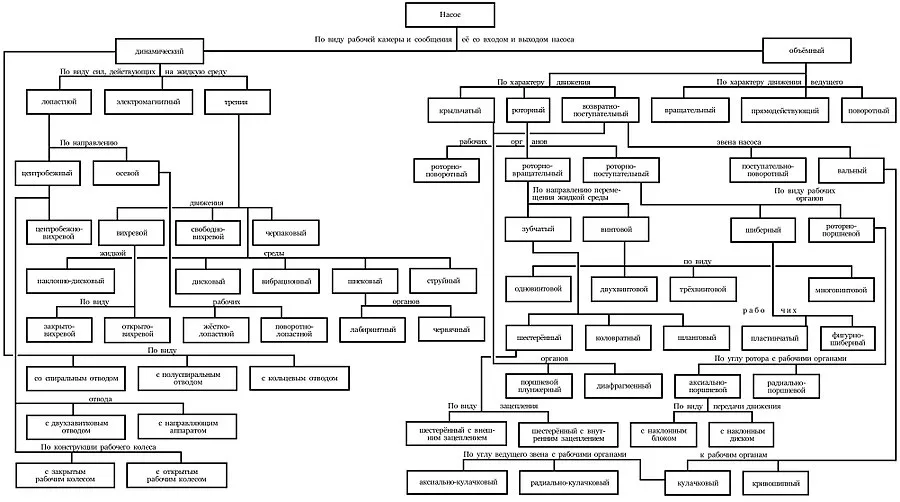

Классификация[править | править код]

Неполная классификация насосов по принципу действия и конструкции выглядит следующим образом:

- центробежные насосы

- импеллерные (ламельные) насосы

- пластинчатые (шиберные) насосы

- водокольцевой насос

- шестерённые насосы

- аксиально-плунжерные насосы

- радиально-плунжерные насосы

- центробежно-шнековые (дисковые, оседиагональные) насосы

- винтовые (шнековые)

- поршневые

- вихревые

- роторные

- струйные

- синусоидальные

- перистальтические

- мембранные

- абсорбционные

- гидротаранный насос

- магниторазрядные

Характеристики насоса[править | править код]

Характеристиками насоса являются кривые, выражающие зависимости Н = f1(Q); N = f2(Q); КПД = f3(Q) при постоянном числе оборотов

Параметры, характеризующие работу насоса[править | править код]

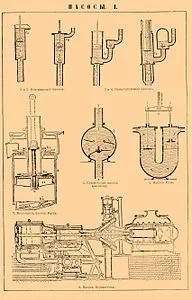

НАСОСЫ I. Фиг. 1 и 2. Всасывающие насосы. Фиг. 3 и 4. Нагнетательные насосы. Фиг. 5. Крыльчатый насос (разрез). Фиг. 6. Фозе. Фиг. 7. Воздушный насос Ватта. Фиг. 8. Вортингтона.

(рисунок из «ЭСБЕ»)

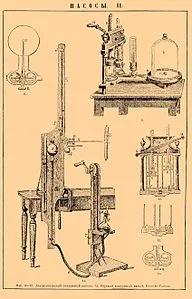

НАСОСЫ II. Фиг. 9—13. Двухцилиндровый воздушный насос. Фиг. 14. Ртутный воздушный насос Бессель-Гагена. Фиг. 15. Ртутный воздушный насос Кальбаума.

(рисунок из «ЭСБЕ»)

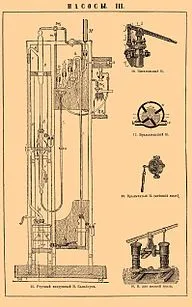

НАСОСЫ III. Фиг. 16. Питательный насос. Фиг. 17. Вращательный насос. Фиг. 18. Крыльчатый насос (внешний вид). Фиг. 19. для жидкой грязи.

(рисунок из «ЭСБЕ»)

Патрубок (точка в гидравлической системе, в которой установлен насос), из которого насос забирает жидкость, называется всасывающим, патрубок, в который нагнетает, — напорным. Патрубки могут находиться на разной высоте, при этом часть энергии насос тратит на преодоление разницы гидростатических давлений между высотой напора z1 и высотой всасывания z0 (это может быть и отрицательная величина).

Напор насоса

соответственно, напор насоса:

Подача — количество жидкости, подаваемое насосом за единицу времени. Может рассматриваться массовая подача

.

Мощность

Соотношение полезной и подведённой мощности — это коэффициент полезного действия насоса:

.

При этом следует учитывать размерности величин: если, например, напор выражен в метрах, а подача в килограммах в секунду, то мощность в киловаттах вычисляется по формуле:

- N[кВт] = G[кг]H[м]102η[безразм.].

Потери в насосе могут быть гидравлическими (затраты на преодоление гидравлических сопротивлений внутри насоса), объёмными (сокращение подачи насоса по сравнению с подачей рабочего органа) и механическими (трение деталей насоса о жидкость — внутренние механические потери, трение их друг об друга в подшипниках и т. д. — внешние). Учитываются, соответственно, гидравлическим КПД ηг, объёмным ηоб и механическим, разделяющимся на внутренний и внешний, ηм=ηмiηмe. η=ηгηобηм; Ni = Nηмe.

Минимальный избыточный напор всасывания

где

Для открытых сосудов

Классификация насосов по принципу действия[править | править код]

По характеру сил преобладающих в насосе: объёмные, в которых преобладают силы давления, и динамические, в которых преобладают силы инерции.

По характеру соединения рабочей камеры со входом и выходом из насоса: периодическое соединение (объёмные насосы) и постоянное соединение входа и выхода (динамические насосы).

Объёмные насосы используются для перекачки вязких жидкостей. В этих насосах одно преобразование энергии — энергия двигателя непосредственно преобразуется в энергию жидкости (механическая => кинетическая + потенциальная). Это высоконапорные насосы, они чувствительны к загрязнению перекачиваемой жидкости. Рабочий процесс в объёмных насосах неуравновешен (высокая вибрация), поэтому необходимо создавать для них массивные фундаменты. Также для этих насосов характерна неравномерность подачи. Большим плюсом таких насосов можно считать способность к сухому всасыванию (самовсасыванию).

Для динамических насосов характерно двойное преобразование энергии (1 этап: механическая → кинетическая + потенциальная; 2 этап: кинетическая → потенциальная). В динамических насосах можно перекачивать загрязнённые жидкости, они обладают равномерной подачей и уравновешенностью рабочего процесса. В отличие от объёмных насосов, они не способны к самовсасыванию.

Объёмные насосы[править | править код]

Процесс объёмных насосов основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры. Некоторые виды объёмных насосов:

- Импеллерные насосы — обеспечивают ламинарный поток перекачиваемого продукта на выходе из насоса и могут использоваться в качестве дозаторов. Могут быть изготовлены в пищевом, маслобензостойком и кислотощёлочестойком исполнении

- Пластинчатые насосы — обеспечивают равномерное и спокойное всасывание перекачиваемого продукта на выходе из насоса, могут использоваться для дозирования. Могут быть как регулируемыми, так и нерегулируемыми. В пластинчатых регулируемых насосах изменение подачи осуществляется за счёт изменения объёма рабочей камеры благодаря изменению эксцентриситета ротора и статора. В качестве регулирующего устройства применяются гидравлические и механические регуляторы.

- Винтовые насосы — обеспечивают ровный поток перекачиваемого продукта на выходе из насоса, могут использоваться для дозирования

- Поршневые насосы могут создавать весьма высокое давление, плохо работают с абразивными жидкостями, могут использоваться для дозирования

- Перистальтические насосы создают невысокое давление, химически инертны, могут использоваться для дозирования

- Мембранные насосы — создают невысокое давление, могут использоваться для дозирования

Общие свойства объёмных насосов:

- Цикличность рабочего процесса и связанные с ней порционность и пульсации подачи и давления. Подача объёмного насоса осуществляется не равномерным потоком, а порциями.

- Герметичность, то есть постоянное отделение напорной гидролинии от всасывающей (лопастные насосы герметичностью не обладают, а являются проточными).

- Самовсасывание, то есть способность объёмных насосов создавать во всасывающей гидролинии вакуум, достаточный для подъёма жидкости вверх во всасывающей гидролинии до уровня расположения насоса(лопастные насосы не являются самовсасывающими).

- Независимость давления, создаваемого в напорной гидролинии, от подачи жидкости насосом

Динамические насосы[править | править код]

Динамические насосы подразделяются на:

- Лопастные насосы, рабочим органом у которых служит лопастное колесо или мелкозаходный шнек. В них входят:

- Центробежные, у которых преобразование механической энергии привода в потенциальную энергию потока происходит вследствие центробежных сил, возникающих при взаимодействии лопаток рабочего колеса с жидкостью. Центробежные насосы подразделяют на:

- Центробежно-шнековый насос — вид центробежного насоса с подводом жидкости к рабочему органу выполненному в виде мелкозаходного шнека большого диаметра (дисков), расположенному по центру, с выбросом по касательной вверх или бок от корпуса. Такие насосы способны перекачивать карамелизующиеся и склеивающиеся массы, типа клея

- Консольный насос — вид центробежного насоса с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, расположенному на конце вала, удалённом от привода.

- Радиальные насосы, рабочими органами которых служат радиальные рабочие колёса. Тихоходные одноступенчатые и многоступенчатые насосы с высокими значениями напора при низких значениях подач.

- Осевые (пропеллерные) насосы, рабочим органом которых служит лопастное колесо пропеллерного типа. Жидкость в этих насосах перемещается вдоль оси вращения колеса. Быстроходные насосы с высоким коэффициентом быстроходности, характеризуются большими значениями подач, но низких значениях напора.

- Полуосевые (диагональные, турбинные) насосы, рабочим органом которых служит полуосевое (диагональное, турбинное) лопастное колесо.

- Центробежные, у которых преобразование механической энергии привода в потенциальную энергию потока происходит вследствие центробежных сил, возникающих при взаимодействии лопаток рабочего колеса с жидкостью. Центробежные насосы подразделяют на:

- Вихревые насосы — отдельный тип лопастных насосов, в которых преобразование механической энергии в потенциальную энергию потока (напор) происходит за счёт вихреобразования в рабочем канале насоса.

- Струйные насосы, в которых перемещение жидкости осуществляется за счёт энергии потока вспомогательной жидкости, пара или газа (нет подвижных частей, но низкий КПД).

- Тараны (гидротараны), использующие явление гидравлического удара для нагнетания жидкости (минимум подвижных частей, почти нет трущихся поверхностей, простота конструкции, способность развивать высокое давление на выходе, низкие КПД и производительность)

Вихревые насосы[править | править код]

Вихревые насосы — динамические насосы, жидкость в которых перемещается по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении. Преобразование механической энергии привода в потенциальную энергию потока (напор) происходит за счёт множественных вихрей, возбуждаемых лопастным колесом в рабочем канале насоса. КПД реальных насосов обычно не превышает 30 %[источник не указан 1984 дня].

Применение вихревого насоса оправдано при значении коэффициента быстроходности

Вихревые насосы сочетают преимущества насосов объёмного типа (высокие давления при малых подачах) и динамических насосов (линейная зависимость напора насоса от подачи, равномерность потока).

Вихревые насосы используются для перекачки чистых и маловязких жидкостей, сжиженных газов, в качестве дренажных насосов для перекачки горячего конденсата.

Вихревые насосы обладают низкими кавитационными качествами. Кавитационный коэффициент быстроходности[неизвестный термин] вихревых насосов

Подобие лопастных насосов[править | править код]

Методы теории подобия и анализа размерностей позволяют на научном основании обобщать экспериментальные данные о показателях насосов. Движение жидкости в насосе некоторых геометрических пропорций определяется в упрощённой модели: диаметром колеса D, м; расходом Q, м³/с; частотой оборотов n, с−1; плотностью жидкости ρ, кгс·с2/м4; вязкостью μ, кгс·с/м². Зависимыми параметрами являются момент на валу насоса M, кгс·м, и напор H, м. Система сводится к зависимости безразмерных комплексов

Внутренняя мощность пропорциональна моменту на валу, умноженному на число оборотов:

;

напор отнесём к скоростному напору:

.

Тогда для двух геометрически подобных насосов с масштабным соотношением D1/D2 = λ при верном равенстве

,

.

Данные уравнения верны с точностью до масштабного эффекта, вызванного изменением критерия Re и относительной шероховатости поверхности. Уточнённая форма включает изменение соответствующих КПД при изменении Re и D:

,

,

.

Следствием из уравнений подобия является соотношение частот подобных насосов (при равных КПД)

Характеристики быстроходности лопастных насосов[править | править код]

Удельное число оборотов nr, с−1, характеризует конструктивный тип рабочего колеса насоса; оно определяется как число оборотов эталонного насоса, подобного данному, с подачей 1 м³/с при напоре 1 м:

- nr = n√Q[м³/с](H[м])3/4.

Безразмерное удельное число оборотов — более универсальный параметр, не зависящий от размерности применяемых величин:

При метрической системе (n, с−1; Q, м³/с; H, м; g = 9,81 м/с²) n̄r ≈ 0,180 nr[с−1].

Коэффициент быстроходности ns, с−1, — это число оборотов эталонного насоса, подобного данному, с полезной мощностью 75 кгс·м/с при напоре 1 м; при этом принимается, что такой насос работает на воде (γ=1000 кгс/м³) и имеет тот же КПД.

- ns = 3,65n√Q[м³/с](H[м])3/4.

Данные величины позволяют сравнивать различные насосы, если пренебречь разницей гидравлических и объёмных КПД. Поскольку повышение числа оборотов позволяет, как правило, снизить размеры и вес насоса и его двигателя, и потому выгодно. Колёса малой быстроходности позволяют создавать большие напоры при малой подаче, колёса большой быстроходности применяются при больших подачах и малых напорах.

Типы рабочих колёс в зависимости от коэффициента быстроходности

| ns, с−1 | D2/D0 | Тип насоса |

|---|---|---|

| 40÷80 | ~2,5 | Центробежные тихоходные |

| ~2 | Центробежные нормальные | |

| 1,4÷1,8 | Центробежные быстроходные | |

| 1,1÷1,2 | Диагональные или винтовые | |

| 0,6÷0,8 | Осевые |

Кавитационное удельное число оборотов

= n√Q[м³/с](H0u min[м]/10)3/4.

Классификация насосов по реализации[править | править код]

- Механические

- Поршневые

- Роторные

- Диафрагменные

- Пластинчатые

- Винтовые

- Рутса

- Золотниковые

- Спиральные

- Турбомолекулярные

- Магниторазрядные

- Струйные

- Водокольцевые

- Паромасляные диффузионные

- Паромасляные бустерные

- Сорбционные

- Криогенные

Классификация насосов по типу перекачиваемой среды[править | править код]

Химические насосы[править | править код]

Химические насосы предназначены для перекачки различных агрессивных жидкостей, поэтому основными областями их применения являются химическая и нефтехимическая промышленность (перекачивание кислот, щелочей, нефтепродуктов), лакокрасочная промышленность (краски, лаки, растворители и др.) и пищевая промышленность.

Химические насосы предназначены для перекачки агрессивных жидкостей (кислот, щелочей), органических жидкостей, сжиженных газов и т. п., которые могут быть взрывоопасны, с различной температурой, токсичностью, склонностью к полимеризации и налипанию, содержанием растворённых газов. Характер перекачиваемых жидкостей обуславливает то, что детали химических насосов, соприкасающихся с перекачиваемыми жидкостями изготавливаются из химически стойких полимеров или коррозионностойких сплавов, либо имеют коррозионностойкие покрытия.

Фекальные насосы[править | править код]

Фекальные насосы используются для перекачки загрязнённых жидкостей и сточных вод. Они рассчитаны на бо́льшую вязкость перекачиваемой среды и содержание в ней взвешенных частиц, в том числе, малых и средних абразивных частиц (песка, гравия). Фекальные насосы могут быть погружными или полупогружными, также их конструкция может снабжаться режущим механизмом для измельчения крупных твёрдых кусков, переносимых потоком жидкости. Современные модели таких насосов иногда имеют поплавок автоматического включения/выключения насоса.

Основная среда применения — на канализационных станциях.

Примечания[править | править код]

- ↑ Машины для перекачки и создания напора газов — вентиляторы и компрессоры. Также некоторые машины и аппараты для перекачки газов также называют насосами, например, вакуумный насос, водоструйный насос, ручной насос для накачки шин колёсных средств передвижения.

Литература[править | править код]

- Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Лермантов В. В. ы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. — 2-е. — М.—Л.: Машиностроение, 1966.

Какие глубинные насосы бывают?

Глубинные насосы используются для подъема воды из скважин и колодцев. Они бывают разных типов, в зависимости от особенностей применения и технических характеристик.

-

Шламовые насосы — используются для откачки жидкостей с большим количеством твердых частиц, таких как грязь, песок, ил и т.д.

-

Канализационные насосы — используются для перекачки сточных вод из бытовых и промышленных объектов.

-

Вибрационные насосы — применяются для перекачки воды из глубоких скважин, основное преимущество вибрационных насосов – высокая производительность и долгий срок службы.

-

Центробежные насосы — используются для перекачки чистой воды, могут быть использованы как в бытовых условиях, так и в промышленности.

-

Компрессорные насосы — используются для перекачки нефтепродуктов, природного газа, агрессивных сред и т.д.

-

Скребковые насосы — применяются для откачки загрязненных жидкостей с вязкостью до 8000 мПа·с.

-

Радиально-поршневые насосы — применяются для перекачки чистой воды из скважин и колодцев, а также для водоснабжения и водоотведения в промышленных объектах.

![{\displaystyle [H_{0u}]={\frac {p_{b}-p_{s}}{\gamma }}-\varphi H_{0u\mathrm {min} }-h_{c}''p_{b}}](/wp-content/uploads/image/2024/06/03/issledovanie-tipov-nasosov-raznovidnosti-i-vidy-23.svg)